|

实验教学与教具研制

|

|

|

|

|

|

|

| 分子极性演示实验的探讨与改进* |

| 王新福** |

| 江苏省锡山高级中学 江苏无锡 214174 |

|

| Discussion and Improvement on Demonstration Experiment of Molecular Polarity |

| WANG Xin-Fu** |

| Xishan Senior High School, Wuxi 214174, China |

|

|

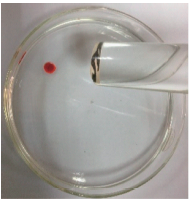

摘要:指出传统的“分子极性演示实验”的不严谨之处,从理论层面解释了用带电玻璃棒(或塑料棒)靠近四氯化碳等非极性分子时液流也能发生偏转的原因。运用微波对极性分子和非极性分子的影响不同的原理,设计了2种改进的实验方案,利用微波炉加热不同液体,借助温度计或测温贴纸测量液体的温度变化,可以明显地发现极性分子受微波加热升温显著,从而区分极性分子和非极性分子。

|

|

| 关键词: 分子极性,

极化,

微波,

电磁辐射,

测温贴纸

|

|

|

| 基金资助:*无锡市教育科学“十三五”规划课题“基于核心素养的高中化学实验校本化开发与研究”(编号:D/D/2018/003) |

|

通讯作者:

**E-mail:573945066@qq.com

|

| 引用本文: |

|

王新福. 分子极性演示实验的探讨与改进*[J]. 化学教育(中英文), 2021, 42(1): 88-92

|

|

| [1] |

王祖浩. 普通高中课程标准实验教科书:物质结构与性质(选修).2版.南京:江苏凤凰教育出版社,2009:72

|

| [2] |

姚子鹏. 高级中学课本:化学拓展型课程(试用本).上海:上海科学技术出版社,2008:30

|

| [3] |

施华, 王娟.化学(高中上册).上海:上海教育出版社,2012:170

|

| [4] |

石磊, 李进,李飞.中学物理,2009(5):39-41

|

| [5] |

刘积福. 教学仪器与实验,2011,27(8):17-18

|

| [6] |

赵志娟. 中学化学教学参考,1996(5):20

|

| [7] |

胡家桢. 化学教学,1995(8):46

|

| [8] |

张道京, 党双彩.中学化学教学参考,1997(Z2):48

|

| [9] |

张军, 喻小菊.实验教学与仪器,2015,32(Z1):59

|

| [10] |

周公度, 段连运.结构化学基础.4版.北京:北京大学出版社,2008:134-135

|

| [11] |

古国榜, 展树中,李朴.无机化学.北京:化学工业出版社,2010:47-49

|

| [12] |

(美)菲利普, 等.科学发现者.王祖浩,等译.杭州:浙江教育出版社,2008:340

|

| [13] |

凌一洲, 李骜,王谦,等.化学教育(中英文),2019,40(17):81-85

|

|

|

|