|

理论教学

|

|

|

|

|

|

|

| “抽象知识图形化”的结构化学教学设计*——量子力学基础 |

| 李海蓓1**, 周美娟2, 宋萃1, 戚明颖1, 乔丽娜1 |

1.山东大学海洋学院 山东威海 264209;

2.山东大学澳国立联合理学院 山东威海 264209 |

|

| Structural Chemistry Teaching Design for “Graphical Representation of Abstract Knowledge”:Fundamentals of Quantum Mechanics |

| LI Hai-Bei1**, ZHOU Mei-Juan2, SONG Cui1, QI Ming-Ying1, QIAO Li-Na1 |

1. Marine College,Shandong University,Weihai 264209,China;

2. SDU-ANU Joint Science College, Shandong University,Weihai 264209,China |

|

|

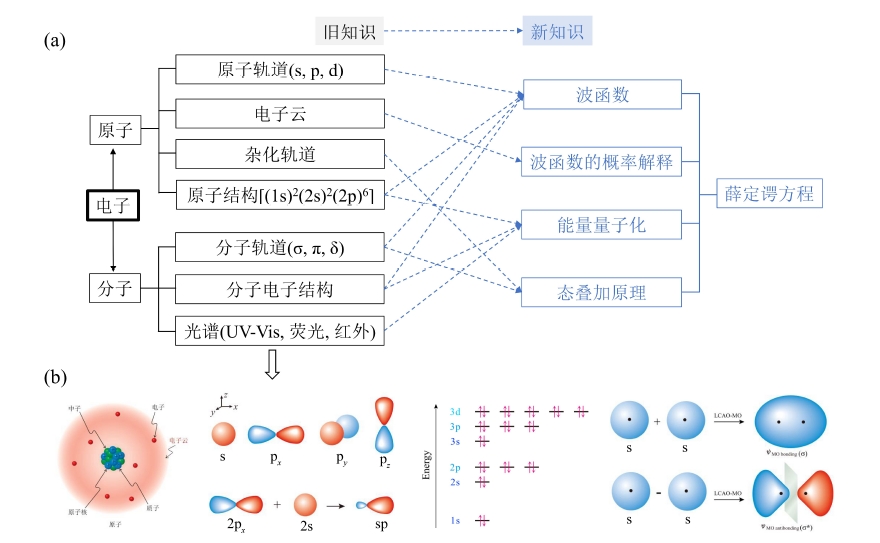

摘要:针对结构化学第一章量子力学基础知识内容抽象、概念难以理解的问题,结合学生的知识结构特点,提出了将学生熟悉的知识图形化,以此引出新概念,并以图形化的方式解释实验现象、阐明计算结果。这种方法能够有效降低学生学习量子力学理论框架的难度。在此基础上,通过采用类比的方法,从宏观物体到微观粒子,从牛顿力学到量子力学,让学生像理解牛顿力学探索宏观世界物体的运动特点一样,理解量子力学的基础概念和框架结构,并学会自然而然地运用量子力学的理论思考微观世界中粒子的运动问题。

|

|

| 关键词: 图形化教学,

类比方法,

量子力学,

框架结构

|

|

收稿日期: 2024-11-09

|

| 基金资助:* 山东大学教学改革项目(Z2024016,Y2023018) |

|

通讯作者:

** E-mail:lihaibei@sdu.edu.cn

|

| 引用本文: |

|

李海蓓, 周美娟, 宋萃, 戚明颖, 乔丽娜. “抽象知识图形化”的结构化学教学设计*——量子力学基础[J]. 化学教育(中英文), 2025, 46(16): 25-31

|

|

| [1] |

周公度,段连运.结构化学基础.5版.北京:北京大学出版社,2017年

|

| [2] |

李炳瑞.结构化学.3版.北京:高等教育出版社,2019

|

| [3] |

长尾君.什么是量子力学.北京:清华大学出版社,2023

|

| [4] |

李海蓓,戚明颖,宋萃,等.化学教育(中英文),2023,44(4):36-40

|

| [5] |

朱荣秀,郭今心,刘希功,等.化学教育(中英文),2025,46(2):112-116

|

| [6] |

李海蓓,宋萃,乔丽娜,等.化学教育(中英文),2023,44(22):31-36

|

| [7] |

赵慧臣,王淑艳.开放教育研究,2014,20(2):4-10

|

| [8] |

曾军梅,龚鑫.现代科学仪器,2018(4):149-153

|

| [9] |

唐军.上海教育科研,2016(6):10-14

|

|

|

|